14Tbps光空間通信で宇宙・空・海のカバレッジ拡張をめざす、三菱電機の取り組み

FOCUS 有料期間限定無料公開中

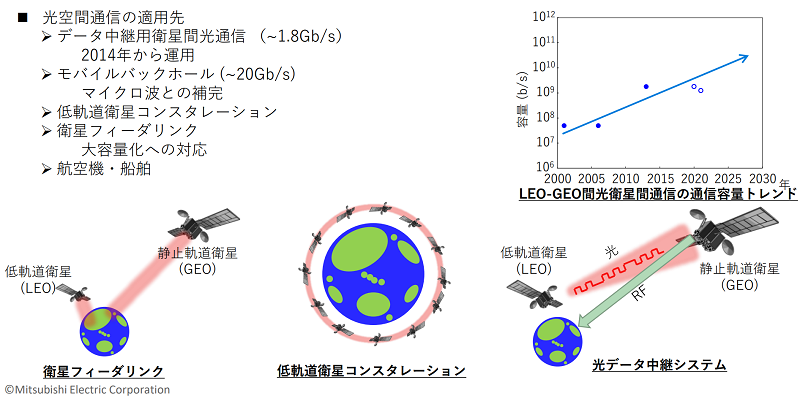

光空間通信の大容量化は、将来の衛星通信やモバイルバックホール、航空機・船舶での適用で期待されている。例えば、宇宙ではデータ中継用衛星間で1.8Gbps光空間通信が2014年から運用されている。また、モバイルバックホールで使われているマイクロ波通信と比較して、機器の小型化、そして通信容量の増加を実現する技術として注目が高まっており、B5G/6Gカバレッジ拡張におけるマイクロ波の補完が想定されている。

三菱電機は、この光空間通信技術の開発成果として「マルチ開口アイセーフ送信器による14Tbps光空間通信のフィールド実証」を発表しており、OFC2021のポストデッドラインにも選ばれている。同実証では、Class1の安全性を実現した14Tbps信号を、屋外にて220m伝送し、30分間のエラーフリーを確認したという。

テラビット級の光空間通信は将来技術ではあるが、三菱電機の実証では、基幹系の大容量固定ネットワークを支えているデジタルコヒーレント方式や半導体レーザ、光変調器、コヒーレントレシーバ、EDFAといった、既存の光ファイバ通信技術も適用された。高い信頼性が求められる日本の基幹系ネットワークや海底ケーブルで長年の実績を持つ三菱電機が、その技術を光空間通信に対してどのように応用したのか。

今回の記事では、三菱電機 情報技術総合研究所 光技術部 フォトニクスシステムグループマネージャーの小西良明氏、同研究所の松田恵介氏から、フィールド実証の詳細について話を聞いた。

(OPTCOM編集部)

大容量光空間通信の適用イメージ。宇宙・空・海でのカバレッジ拡張は、災害対策や基地局バックホール、産業IoTなど、様々な次世代ユースケースで期待されている。

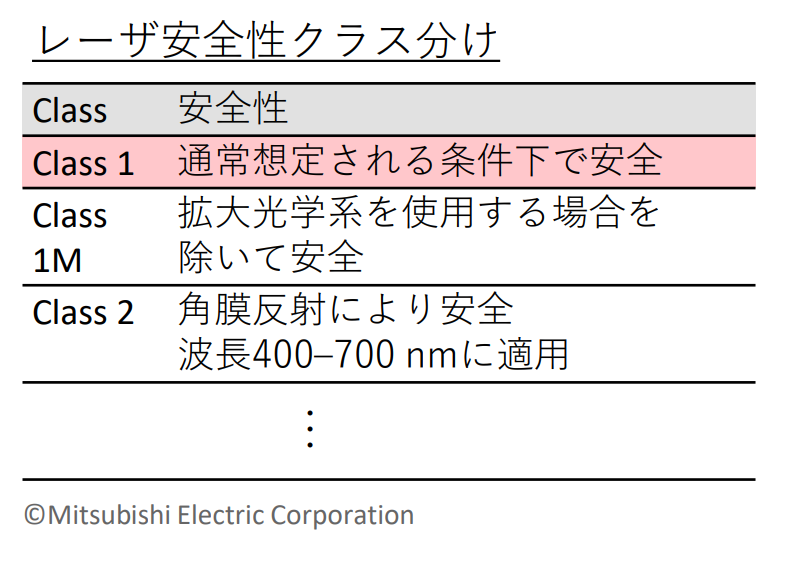

三菱電機がフィールド実証した技術のポイントの一つは、14Tbpsという大容量で空間を伝搬する、送信パワーの高いレーザの安全性だ。例えば、衛星同士の通信のような宇宙空間のみの伝搬ならば一般社会へ影響は無いが、地上と衛星間、モバイル、航空機・船舶といった一般社会に関わる空間での伝搬では、レーザの安全性は必要になる。そこで三菱電機は、一番安全な基準であるClass1の要求を満たす14Tbps光空間通信を実証したという。

IEC標準におけるレーザ安全性クラス分け。

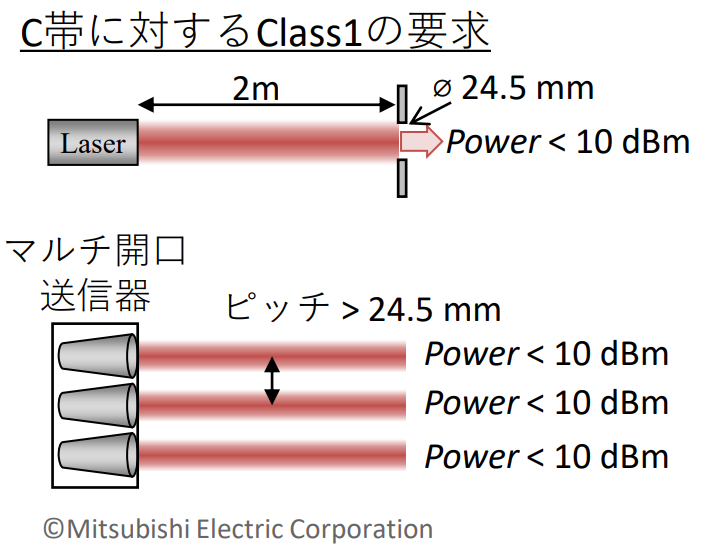

松田氏は「マルチ開口送信の適用により、14Tbps の光空間伝送でClass1を実現した。伝送した信号は、35波長WDM、400Gbps 偏波多重、シンボルの確率分布整形(PS:Probabilistic Shaping)技術による16QAMであり、光ファイバ通信で使われている最新技術を光空間通信に適用している」と説明する。

マルチ開口のイメージ。

マルチ開口は、上図のように送信器を増やすことで、1レーザあたりのパワーを抑える試みだ。送信器をピッチ > 24.5mmで複数並べることで、C帯に対するClass1の要求である2メートル距離の<10dBmを満たしたという。

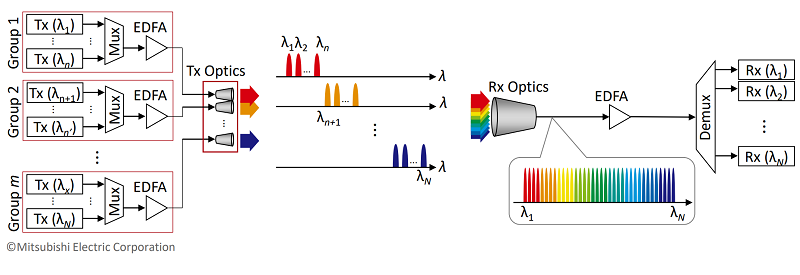

マルチ開口アイセーフ送信器による、光空間通信システムの構成

マルチ開口送信と単一開口受信による、光空間通信システムの全体構成図。

上図の左にあるマルチ開口送信側では、送信機のグループを波長別に1~nに分け、各開口部から平行に送信する。そして図の右にある単一開口受信側では、まずは1つの光学系で1~nの送信を全て受信し、EDFAで増幅した後に分波して各波長に対応した受信機(1~n)に振り分ける。松田氏は「送信開口は、受信光学系の指向性の範囲内に配置する。これを1~nのグループに分けることで、各送信口のパワーを1/nに抑え、Class1の安全性を実現する」と説明している。

次に、このシステム構成を基にした、フィールド実証における実験系を示す。

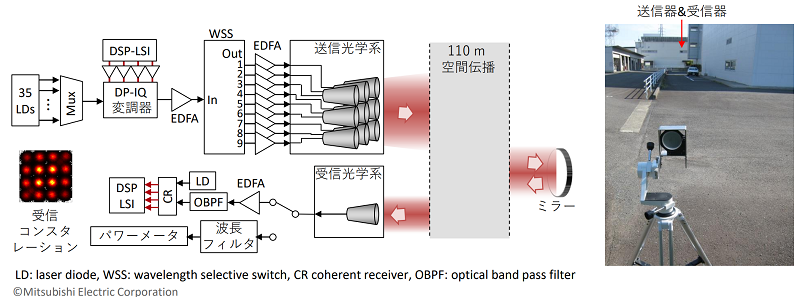

実験系

フィールド実証における実験系のイメージ図。右の写真は実験の様子。

この実験系では、屋外で35WDMの400 Gbpsを220m伝送した。信号はDP-PS-16QAM。

イメージ図の左上は送信部分。実験では35個の送信機や受信機を並べる必要が無いことから、35個のレーザを並べて変調することで、35波長の信号を模擬している。

イメージ図の右は、空間伝搬の状況。送信系から並列に出された信号を110m空間伝搬し、ミラーで反射して再び110mの空間伝搬することで、送信から受信までの合計220mの実験系を構築している。

イメージ図の左下は受信部分。受信した信号を増幅、分波し、DSPで復調する。復調したコンスタレーションは、雑音耐力を高めるProbabilistic Shapingを使った16QAM。写真から、中心付近の出現頻度が高いことが判る。

次に、実験で実際に使われた送信光学系と受信光学系を示す。

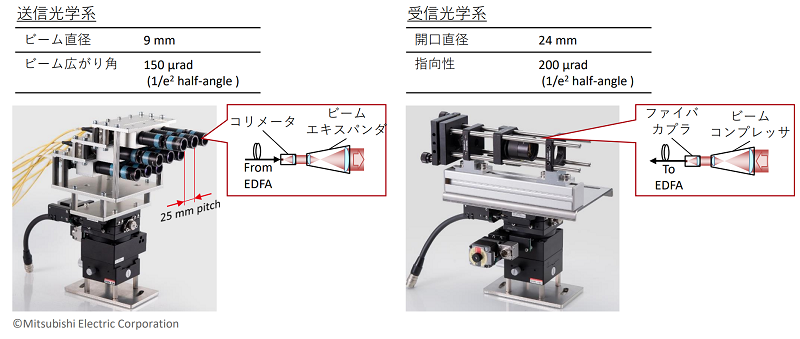

送信光学系と受信光学系の外観。

送信開口は、2次元3 x 3配列を25mmピッチで配置し、物理的に干渉しない形で組まれている。ビーム広がり角を設けているのは、光軸調整を簡単にするため。

この9つのビームを受信する側も、指向誤差の影響を抑えるため、200μradの広い指向性としている。

実験結果

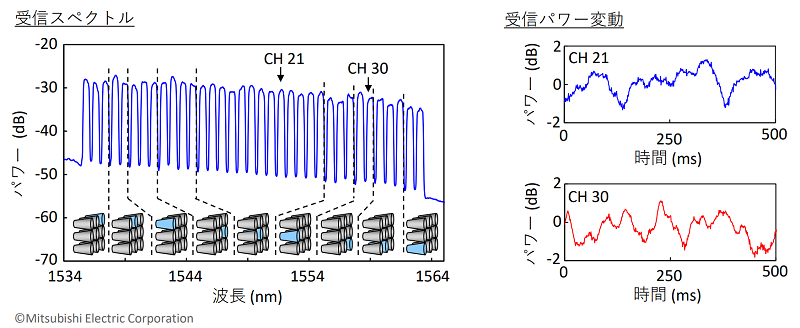

3×3配列のスペクトル割り当て。

実験結果について、まずは受信パワーの変動から見てみたい。

上図の左にあるチャンネル配置は、3×3配列の開口の中で青く示された部分に対応している。各開口に割り当てるチャネル数は、伝播損失に応じて配置。中央の開口に多く割り当てられている理由は、外側は伝搬損失が大きくなるからだという。

図の左にある受信パワーの変動は、1つの波長のみを測定したデータで、CH21とCH30のもの。松田氏はこの結果について「受信パワーは10msオーダーで変動した。この変動であれば、コヒーレントレシーバとDSPで十分に補償できる」と説明している。

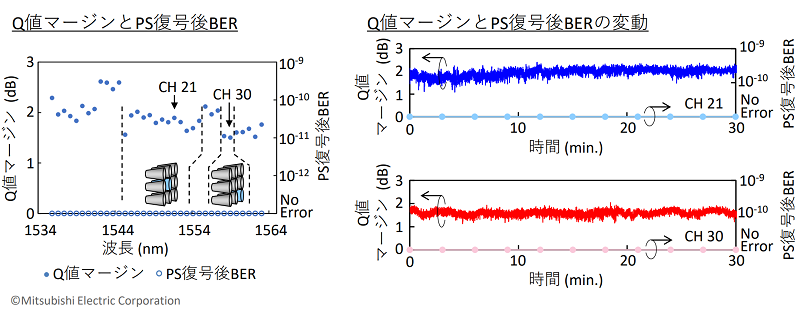

次に、Q値マージンとProbabilistic Shaping復号後BERの結果を見ていきたい。

Q値マージンとProbabilistic Shaping復号後BERの結果。

Q値マージンは、誤り訂正限界からのマージンなので、これがゼロになると誤り訂正符号でも訂正できず、システムとしてエラーが出てしまう。Q値は、ビットエラーレートを理論的なSNRに変換したもので、デシベル表記が可能な受信の品質を表している。

上図の右に示されているように、実験では1.5 dB以上のQ値マージンが得られた。そして、誤り訂正後のBERは10⁻¹²以下だ。

上図の左は、Q値マージンと誤り訂正後BERの変動を30分の時間軸で表したグラフだ。CH21、CH30共に、30分間のNo Errorを示している。実験では、35波長の全てでNo Errorが確認できたという。

松田氏は実証の結果について「本成果は、B5G/6G時代の大容量光空間通信の実現や、衛星など宇宙での通信、そして航空機や船舶の通信に貢献すると考えている。現時点のタイムテーブルとしては、6Gということで2030年頃の実用化を想定している。コストはまだ具体的ではないが、大容量伝送の光学系を複数に分ける構造は、コスト面の優位性も有ると考えている」と説明している。

今後の展望

今回の大容量光空間通信技術の実験では、ファイバ通信の最新技術を適用して、400Gの信号を30分間のリアルタイムで途切れることなく実現した。これは、単にファイバ通信技術が転用されたのではなく、キャリアの基幹網や海底光ケーブルでの実績を持つ三菱電機のノウハウが活用されたものだ。特に、変復調における符号化や誤り訂正において同社は国内外で高い評価を得ており、実証で使われた符号化技術Probabilistic Shapingも含め、デジタル信号処理の高い技術力を持っている。同社のフォトニクスシステムグループマネージャーである小西氏は今後の展望について「大容量光ファイバ通信で培ってきた技術を大容量光空間通信に活かし、キャリアの皆様の新しいB5G/6G、空や海上など非陸上の通信、衛星などの宇宙通信にも広げていきたい」との考えを示している。

松田氏は今後の課題と取り組みについて「今回は220mの伝送に成功したが、モバイルバックホールではキロメートルの伝送が必要となるので、まずはそれに向けた長延化を狙っていく。また、並列に増幅できることでトータルのパワーが出しやすいので、地上と衛星間における大容量伝送との親和性の高さを活かす研究も進めていく。なお、実証は晴天時に行ったが、光空間通信は降雨の影響もある。今後、気候条件を含めた波長数や変調方式の検討、上位レイヤでの保護といったことも検討していく」と話している。