世界初、光ファイバ通信向けの実用的な量子ドットVCSELの開発に成功【NICT】

テレコム 無料光ファイバ通信システムに用いる光源の小型化、低消費電力化、低コスト化に期待

NICTは4月10日、ソニーセミコンダクタソリューションズ(ソニー)と共同で、光ファイバ通信に使用できる実用的な面発光レーザ(VCSEL)の開発に世界で初めて成功したと発表した。

これを可能にしたのは、NICTの高精度な結晶成長技術とソニーの高度な加工技術だ。NICTは「今回開発に成功した面発光レーザは、量子ドットと呼ばれるナノスケールの半導体粒子を発光材料として利用していることが特徴だ。光ファイバ通信システムにおいて光源の小型化や低消費電力化ができるようになるだけでなく、大量生産による低コスト化や集積化による高出力化も期待できる」と説明している。

本実験結果の論文は、光技術全般に関しての国際論文誌である、米国OPTICA Publishing GroupのOptics Express誌に採択され、3月24日発行のVol.33 Issue 6に掲載された。

背景

社会を支える通信分野では、低消費電力で大容量のデータ伝送が求められており、特に光通信で、VCSELがその要件を満たす技術として注目されている。しかし、VCSELは、波長850nmや940nmの近赤外領域で使用されるのが一般的で、既存の光ファイバ通信で使用される1,550nmの長波長で動作するVCSELの開発にはいくつかの技術的な課題がある。まず、長波長のVCSELは、短波長のものに比べて材料の選択や構造設計が複雑だ。また、VCSELの高出力化と高効率化を実現するためには、1,550nmで高効率に発光する工夫が求められる。

今回の成果

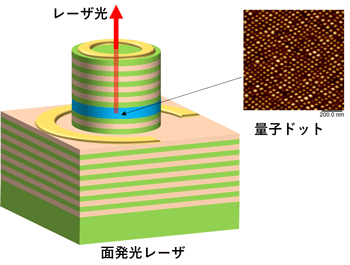

図1:面発光レーザの模式図と量子ドット

今回、NICTは、ソニーとの共同研究において、量子ドットと呼ばれるナノスケールの半導体粒子を発光材料として利用し、光ファイバ通信に使われる波長である1,550nm帯用VCSELの電流駆動に世界で初めて成功した(図1)。

要素技術の一つ目は、NICTが開発したものであり、分子線エピタキシーを用いた高精度な化合物半導体結晶成長技術だ。VCSELの作製には、光の強度を増加させるため高反射率の半導体多層膜の結晶成長が必要となるが、1,550nm帯用VCSELでは結晶成長できる材料の組合せが限られているため、その作製が難しいとされていた。今回開発したのは、“結晶成長における材料の比率を厳密に制御することにより、多層膜を精度よく結晶成長する技術”で、1,550nm帯でも99%以上の高反射率半導体多層膜を実現した。また、 “量子ドットの周りに発生する結晶の歪(材料内部に発生する歪)を正確に打ち消す歪補償技術”をVCSEL作製に適用し、発光材料である量子ドットの密度を飛躍的に高めることを実現した。

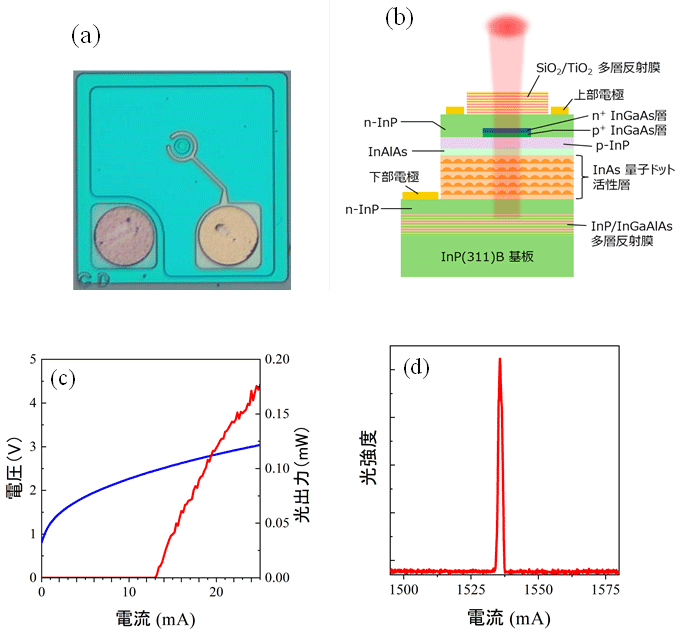

二つ目は、ソニーが開発したものであり、トンネル接合と呼ばれる構造を用いた高効率な電流注入を実現するデバイス設計およびデバイスプロセス技術だ。VCSELは半導体ウエハの上面に対して垂直に光が出射されるため、量子ドットが発光しても電極が光を遮ってしまい、外に取り出しにくいという欠点があった。光を外に取り出すために電流がうまく流れていく構造(トンネル接合)を設計し、高精度なデバイスプロセスを用いることでこれを実現した。

これらの開発技術を組み合わせることで、13mAという小さい(低しきい値)電流で1,550nm帯の量子ドットを発光材料に用いたVCSELのレーザ発振に成功した。また、偏光のゆらぎがなくなり、出力が安定することも明らかになった。

NICTは「量子ドットを発光材料として用いた場合、温度安定性に優れたVCSELを実現することが可能になる。また、VCSELは大量生産可能な構造だ。これらのことから、光通信波長帯レーザの高性能化、低コスト化、集積化による高出力化が期待できる」としている。

図2:(a)実際に作製した量子ドットVCSELの顕微鏡写真、(b)量子ドットVCSELの断面構造の模式図、(c)電流-光出力特性(赤)と電流-電圧特性(青)、(d)VCSELのレーザ発振スペクトル。

今後の展望

NICTは「今後は、今回確立した量子ドットを用いたVCSELの技術を活用し、Beyond 5G時代の光ファイバ通信システムの更なる大容量化および低消費電力化をめざした技術検討を進めていく。また、技術検討と並行し、社会展開活動を推進していく」との展望を示している。

各機関の役割分担

NICT:高反射率半導体多層膜の作製技術及び量子ドットの結晶成長技術

ソニー:VCSEL構造全体のデバイス設計及びデバイスプロセス技術